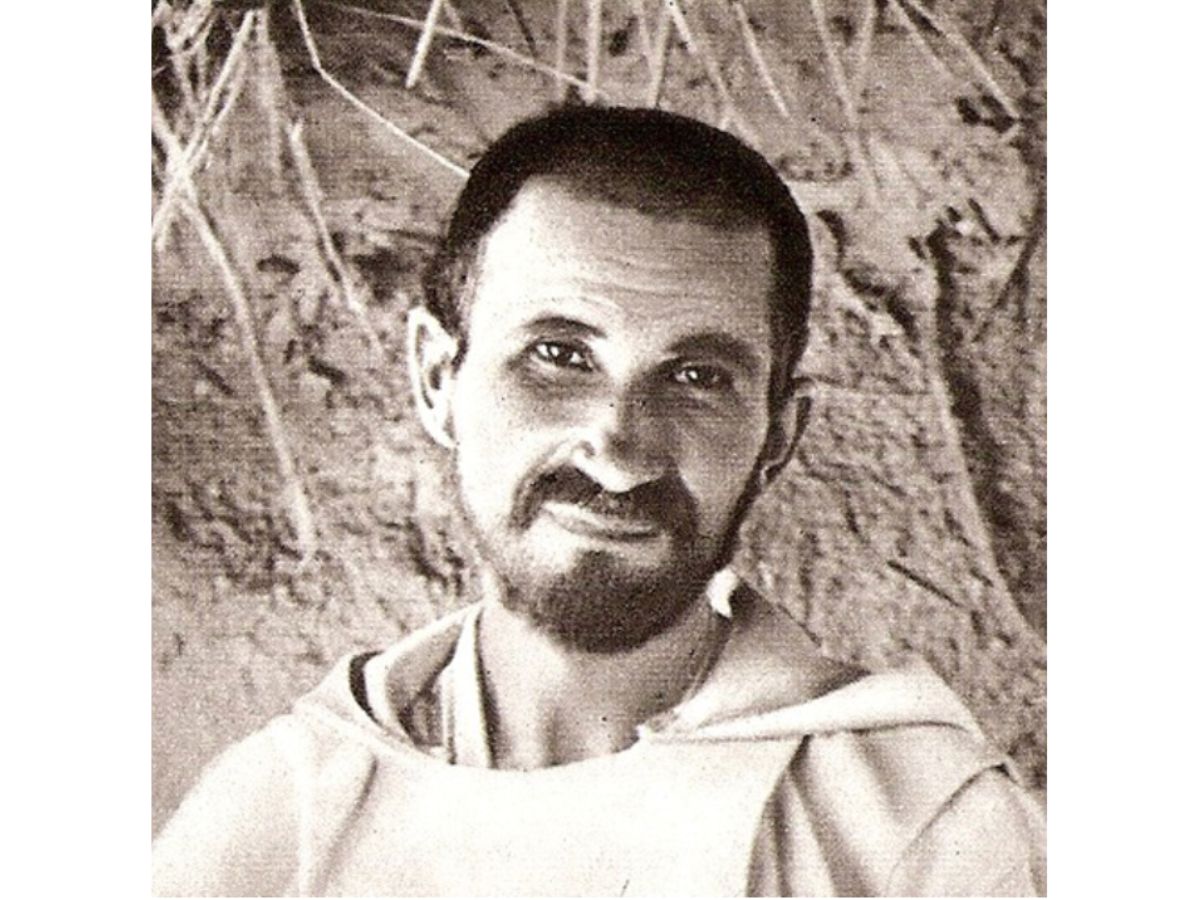

Ils, elles sont passé(e)s par Saumur. Chronique de Gino Blandin : Charles de Foucauld « L’ermite du désert »

Charles de Foucauld appartient à la grande famille des aventuriers qui, à la fin du XIXe siècle, explorent le vaste monde au profit des nations européennes avides de colonies nouvelles.

Charles Eugène de Foucauld de Pontbriand naît à Strasbourg le 15 septembre 1858. Orphelin dès l’âge de 6 ans, il est élevé par ses grands-parents maternels, le colonel Beaudet de Morel et son épouse. On ne s’étonnera donc pas de le voir intégrer l’école militaire de Saint-Cyr en 1876. Au sein de sa promotion, il côtoie un certain Philippe Pétain. Après deux ans de formation, il entre à l’Ecole de cavalerie de Saumur.

A Saumur, Charles de Foucauld mène une vie dissolue. Il organise des soirées orgiaques, fait venir de Paris des dames de petite vertu. Il dilapide sans vergogne l’immense fortune que lui avaient laissée ses parents. A l’armée, il collectionne les sanctions et les jours d’arrêt de rigueur. En fin de formation, Charles termine dernier de sa promotion. Il quitte l’école avec cette appréciation : « Esprit peu militaire ; n’a pas le sentiment du devoir à un degré suffisant ; a laissé beaucoup à désirer et n’a fait qu’un cours médiocre ; a assez de goût, mais peu d’aptitude pour le cheval ; cavalier très ordinaire ».

Affecté au 4e régiment des Chasseurs d’Afrique et menant toujours une vie scandaleuse, il est évincé de l’Armée. Mais, apprenant que son régiment se bat en Algérie, il demande sa réintégration et cesse enfin de mener sa vie de débauche. La campagne militaire terminée, il quitte l’Armée.

A 25 ans, Charles de Foucauld va se livrer à ce que nous appellerions aujourd’hui du « renseignement ». Il entreprend d’explorer le désert marocain pratiquement inconnu et interdit aux chrétiens. Pour passer inaperçu, il se camoufle en rabbin juif. Au prix de mille périls, accompagné d’un authentique rabbin, il est l’un des premiers européens à explorer le Haut-Atlas marocain. Au cours de son périple, il prend des notes et des croquis qui lui valent à son retour en France la médaille d’or de la Société de Géographie de Paris. Il publie son journal de route Reconnaissance au Maroc.

C’est le 30 octobre 1886, en l’église Saint Augustin de Paris, que Charles de Foucauld a la révélation : il va dorénavant consacrer sa vie à Dieu ! Il quitte définitivement l’Armée et lègue ce qui lui reste de fortune à sa sœur avant d’entrer à la Trappe de Notre-Dame des Neiges en Ardèche. Il va ensuite changer de nombreuses fois d’établissements religieux, se cherchant spirituellement. Il se rend d’abord à l’abbaye d’Akbès en Syrie où il entreprend des études de théologie. Quelques années plus tard, il est à Rome, puis en Terre sainte où il devient jardinier des sœurs Clarisses à Nazareth pendant trois ans. De retour en France au mois d’août 1900, il est enfin ordonné prêtre. Il décide alors de revenir à son premier amour : le désert.

(Arnaud Delas/ adoc-photos/AT)

En 1901, Charles de Foucauld s’installe à Béni Abbès, « la Perle de la Saoura », au cœur du Sahara, à 1200 km d’Alger. Les soldats français de la garnison l’aident à s’installer. Il édifie un petit établissement, une chapelle. Son objectif est d’évangéliser les populations locales mais la tâche est ardue. Un vent de rébellion contre la présence coloniale a commencé à souffler dans le désert. Escorté par les soldats français, Charles entame une tournée « d’apprivoisement » dans le sud du Sahara central qui se termine à In Salah.

En 1905, il reçoit la visite du maréchal Lyautey. La même année, il décide de descendre vers le sud dans le Hoggar vers Tamanrasset. Il dénonce la pratique de l’esclavage qui subsiste en Algérie malgré sa suppression officielle en 1848. Il s’attaque également à la rédaction d’un dictionnaire touareg-français. Sur le plan religieux, le travail de Charles de Foucauld se révèle bien infructueux. N’ayant réussi à convertir personne, il n’aura presque jamais l’occasion de célébrer la messe, faute d’auditoire.

C’est l’époque où la France métropolitaine connaît des turpitudes : d’abord l’affaire Dreyfus qui divise la société pendant une douzaine d’années, jusqu’en 1906, puis les lois de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

La vie dans le désert est difficile et risquée. Foucauld ne se déplace dans le Sahara qu’escorté de l’armée. Il retourne plusieurs fois à Paris car il ambitionne de créer la confrérie des « Frères et Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus ». En 1911, il se passionne pour le projet d’un Transsaharien, aidant par sa grande connaissance du désert à la reconnaissance des possibles passages d’un train. Il passe une grande partie de l’année 1913 en France. Il participe même à une conférence sur le projet du Transsaharien à la Sorbonne. De retour à Tamanrasset, il apprend la déclaration de la Première guerre mondiale. Il tombe malade.

Foucauld est bien conscient des dangers qu’il court, même au fin fond du désert. Il sécurise son ermitage en construisant un fortin en briques car, possédant des vivres et des armes, il craint les pillards. En avril 1913, à la frontière libyenne, une compagnie de méharistes français a bien failli être anéantie par des Touaregs solidement armés. Alors que les militaires français sont appelés à rejoindre les tranchées en France, les Turcs, eux, alliés des Allemands, sont restés dans le Sahara. Le 1er décembre 1916, ce sont des pillards venus de Tripoli qui investissent le fortin de Foucauld. Au cours de l’échauffourée il est tué d’une balle dans la tempe. En pleine guerre, la disparition de l’ermite n’a pas dû recevoir beaucoup d’écho. Son protecteur et fidèle collaborateur de toujours, le général Laperrine, ne se rend sur les lieux du drame qu’un an plus tard.

La notoriété de « l’Ermite du désert » va être due en grande partie à la biographie Charles de Foucauld, explorateur du Maroc, ermite au Sahara écrite par l’académicien angevin René Bazin en 1921.

En 1927, l’évêque de Ghardaïa fait transférer les restes de Charles de Foucauld à El Goléa (aujourd’hui El Mania), dans un cimetière à l’ombre de l’église Saint-Joseph desservie par les Pères blancs.

Un temps, on reprochera au père de Foucauld d’avoir été un ardent partisan de la colonisation. Lors du déclenchement de la guerre d’Algérie, les défenseurs de l’Algérie française en feront leur héraut.

Les hommages rendus à Charles de Foucauld sont très nombreux sur le territoire national. Nous citerons deux exemples saumurois :

– En avril 1958, on baptise un bâtiment de l’Ecole de cavalerie et une place « Charles-de-Foucauld ».

– La promotion 1977-1978 des sous-lieutenants de l’EAABC (Ecole d’Application de l’Arme Blindée et de la Cavalerie) a pris le nom de Charles de Foucauld.

– Le centre-ville de Saumur est désormais appelé par la communauté catholique « Paroisse Charles de Foucauld »

Le 15 mai 2022, Charles de Foucauld a été canonisé par le pape François.

Bibliographie :

Wikipédia – Charles de Foucauld – Auteurs divers.

Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts du Saumurois, n° 81, 93, 108, 118, 147. Saumur.

S'inscrire gratuitement à la newsletter

S'inscrire gratuitement à la newsletter-

Nous contacter

Nous contacter

Lettre d'infos

Lettre d'infos

écrire

écrire

un article  communiquer

communiquer

avec le kiosque

Copyright © IGNIS Communication Tous droits réservés

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0Are you sure want to cancel subscription?